「鍼灸・漢方の処方」を従来の治療に加えることができるようになりました。中医学の基礎は西洋医学と通じるものがあります。それをどう捉えるかの違いだと思います。病気には「原因」があり、「病態」があり、「治療」があり、それらを「予防する」ということを私たちは考えます。「健康」があり、「未病」から「病気」になります。ペットも人も健康な体を作る、維持するために考えることはほとんど一緒です。

気血津液論

心身ともに健康な体とは、心が「元気」で「血液の巡りが良く」「体が水分で潤っている」ことです。つまりこれらのバランスが崩れた時に病気になりやすくなります。食欲がなく、嘔吐下痢が続いたり、多飲多尿などで体から水分がなくなっていくと体は脱水が起こります。これに対して行う「点滴治療」は西洋医学ですが、体に起こっている異常の捉え方は中医学でも同じ、です。

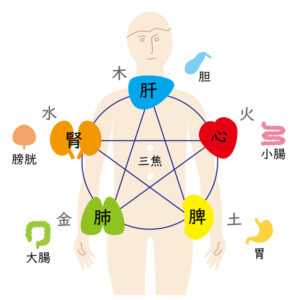

五行論

頭の先から足の先まで、体は繋がっています。内臓も然り。肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓が繋がっており、自然界の「木・火・土・金・水」の関係性と同じである、という考え方。また、これらの臓器に病因(外因・内因)が負荷をかけることでその症状が多様化していきます。外因とは、外からの影響(季節、気温・気圧、生活環境、など)で、内因とは内からの影響(食べ物、ストレス(気持ち)、薬、など)です。

経穴・陰陽論

犬や猫も人と同様に体の側面に経穴があります。経穴とは血の巡りや内臓が陰陽で繋がっているところです。中医学ではこの経穴に針を打つことで溜まった邪を取り除いたり、温灸で血液やリンパの流れを良くしたりします。私たちが良く行なっているマッサージも血液やリンパの流れを良くしますが似たところがあります。

鍼灸用の細い針を使うので痛みはありません。

竹を使った温灸

猫の関節に棒灸(温灸)をあてている

主に慢性疾患に良い

鍼灸や漢方がどんな病気に向いているのでしょうか?例えばですが、骨折した足をすぐに治せるのは「外科手術」です。ですが、外科手術の後に「治りが悪い」「関節の痛みが続く」などがあれば、そこからは理学療法や中医学が適切かもしれません(もちろん再手術が必要な場合もあります)病気によって、まずは外科治療か内科治療かの選択があり、その先に中医学がある、ことが多いかなと思います。現在の獣医療ではやはり第一に西洋医学があり、高度医療の進歩によって犬や猫の寿命は昔よりも長生きになりました。獣医療の基礎の底上げをするために多くの先人達が学術データを元に病気を治す方法を研究してきたからこそ今の獣医療がある、と思います。獣医中医学はその一端であり、全てではないです。昔よりも診断できる病気が増え、治療法も増えてきましたが、中医学が担うのは、その中でも西洋医学が苦手とする「慢性疾患」や「繰り返す病気」ではないかなと思います。

- 椎間板ヘルニア

- てんかん

- 猫のウイルス性鼻気管炎(慢性期)

- 腎不全

- 便秘

- 関節炎

- 猫のアレルギー性皮膚炎(*主に漢方治療)

- 猫の慢性腸症(原因不明の下痢)(*主に漢方治療) など。